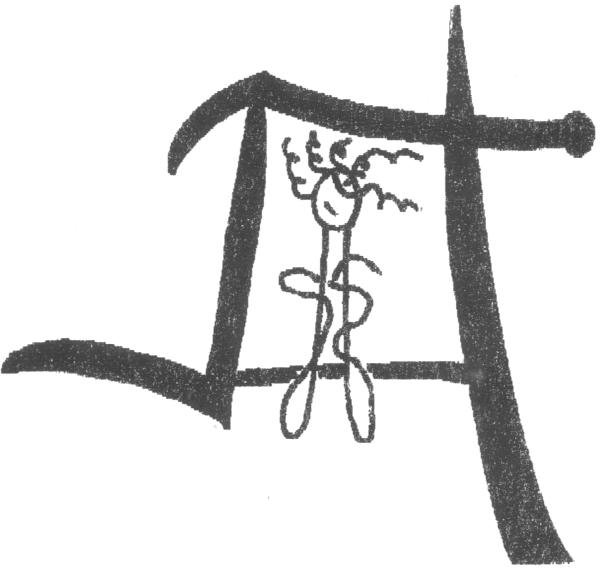

Les Chichimèques édifièrent leur capitale à Tula, l’ancienne Tollan, que gouverna temporairement le Acatl Topiltzin. Grand prêtre de Quetzalcóatl, cette divinité, déjà vénérée aux époques antérieures, symbolisait l’ancienne culture des hauts plateaux, la science, le calendrier, l’agriculture et toutes les connaissances nécessaires au bien-être de la société. Mais il fut séduit par Tezcatlipoca, un dieu du nord et de la guerre, qui le conduisit à la débauche et à l’impiété. Expulsé par une partie de son peuple, il dut s’enfuir, laissant son trône aux rois sacrificateurs qui se livraient à la guerre dans le but de trouver des victimes pour les sacrifices (la Guerre Fleurie).

L’ensemble le plus important est formé par la pyramide sur laquelle se dressait le temple de Tlahuizcalpantecuhtli, l’Etoile du Matin, dont il ne reste que les « Atlantes » de 5 mètres de haut, en forme de guerriers célestes qui soutenaient les poutres de la toiture du temple, et quelques colonnes cylindriques en forme de serpents; la pyramide était précédée d’un vaste portique coudé, soutenu par des piliers carrés et décorés.

Quetzalcóatl atteignit le pays de l’Aurore (l’Est, la côte du Golfe), où, selon certaines légendes il se sacrifia sur le bûcher pour se transformer en Etoile du Matin (Vénus), et selon d’autres, s’embarqua sur l’eau céleste en promettant de revenir un jour, pour retrouver son trône. Le mythe du retour de Quetzalcóatl eut une forte influence sur la conquête du Mexique par les Espagnols. Lorsque Hernán Cortés a débarqué exactement à la date prévue, il a été accueilli comme Quetzalcóatl, ce qui a facilité le début de la conquête espagnole. La légende et l’histoire s’enchevêtrent. Les Toltèques ne formaient pas une culture homogène, mais réunissaient deux traditions : l’ancienne, théocratique, originaire peut-être de Teotihuacán, et la nouvelle, celle des guerriers chichimèques, qui allait s’imposer.

Les Toltèques, cependant, symbolisaient, aux yeux des Aztèques, la civilisation, les arts et la science, l’architecture et la sculpture, que leur avait enseigné leur dieu Quetzalcóatl. Par les Toltèques se conservait le souvenir de Teotihuacán.

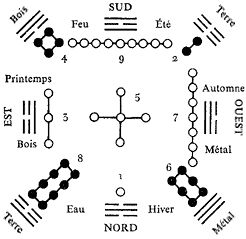

Quetzalcóatl, après s’être sacrifié, devint Vénus. Cette planète était visible le matin pendant 236 jours lorsqu’elle précédait le lever du soleil, puis restait invisible pendant 90 jours. Les 250 jours suivants, elle était visible le soir et disparaissait de nouveau pendant 8 jours. Son cycle durait 584 jours; 8 années solaires de 365 jours, soit 2 920 jours, équivalaient à 5 années vénusiennes, et deux « siècles » de 52 années solaires équivalaient à 65 années vénusiennes. Sous sa forme matinale, Vénus s’appelait Tlahuizcalpantecuhtli, « le dieu qui naissait » ; elle était représentée sous la forme d’un personnage qui plonge, la tête vers le bas, les pieds tournés vers le ciel. Le nom du dernier empereur aztèque, Cuauhtemoc, veut dire « l’aigle qui descend sur sa proie » en náhuatl, par extension, ce nom métaphorique peut être interprété comme « soleil couchant » car l’aigle symbolise le soleil dans la culture mexica.

Sous sa forme vespérale, Vénus devenait Xolotl, « le dieu qui meurt et s’enfonce à l’occident », le dieu barbu de la vieillesse.

Le culte de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli était un culte à la renaissance, au renouveau, à la vie éternelle qui, comme Vénus, naît à l’orient, rapportant de l’inframonde les choses bonnes et utiles. Combien de confusions dut créer dans l’esprit indigène la venue des Européens par l’est : blancs, la couleur du centre, blonds comme le feu, et barbus. Source: revemexique.com

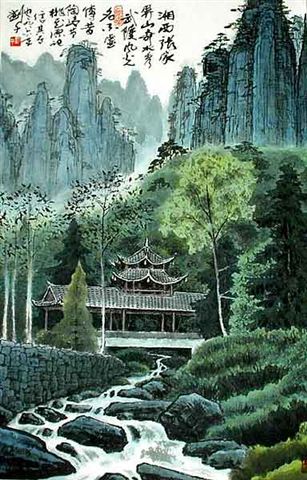

Je me suis rendu à Tula, petit village à 95kms au nord de Mexico, à chacun de mes voyages au mexique.

Ce site fait partie de mon « pélerinage »; il y régne une forte énérgie, comme si les guerriers du fameux Quetzalcóatl, étaient toujours là, impérturbables et défiant le temps linéaire des hommes.

Amitiés: Claude Sarfati

.jpg)